美濃焼は、岐阜県の東濃地方西部(多治見市、土岐市、瑞浪市)を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称です。1,300年以上の歴史を持つ美濃焼は、陶磁器の原料となる良質な「土」が豊富に採取できることが発展の礎となり、釉薬や技術の開発が進み、アート作品を始め、食器、タイル等のやきものが誕生し、様々なシーンで利用され、生活に溶け込んでいます。

美濃焼は、岐阜県の東濃地方西部(多治見市、土岐市、瑞浪市)を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称です。1,300年以上の歴史を持つ美濃焼は、陶磁器の原料となる良質な「土」が豊富に採取できることが発展の礎となり、釉薬や技術の開発が進み、アート作品を始め、食器、タイル等のやきものが誕生し、様々なシーンで利用され、生活に溶け込んでいます。

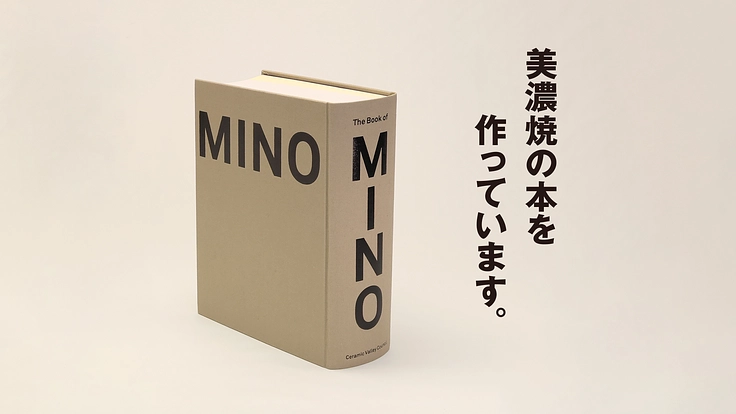

今回制作をする本は、セラミックバレー協議会とグラフィックデザイナーの佐藤卓さんとの出会いから生まれた、12年以上に及ぶプロジェクトです。セラミックバレー協議会の発足と活動は、美濃焼が持つ深い価値を再確認し、地域・文化の活性化を目指す取り組みとして始まりました。

今回制作をする本は、セラミックバレー協議会とグラフィックデザイナーの佐藤卓さんとの出会いから生まれた、12年以上に及ぶプロジェクトです。セラミックバレー協議会の発足と活動は、美濃焼が持つ深い価値を再確認し、地域・文化の活性化を目指す取り組みとして始まりました。

2012年の卓さんとの出会いから、美濃焼の産地の課題を見つめ直し、セラミックバレーのロゴマークが生まれました。当地で行われるクラフトフェア「セラミックバレークラフトキャンプ」や、アートプロジェクト「土から生える」の開催を経て、いよいよ本の制作(以下、本づくり)へと発展しました。「価値は付加するものでなく、そこにある」という視点のもと、伝統や技術を掘り下げて魅力を引き出す取り組みを展開しています。

2017年には「セラミックバレー」が地域統一の名称として誕生。ロゴマークを活用したマグネットやポスター、シンポジウム、クラフトフェアなどを通じて、住民や自治体が一体となる動きを見せています。また、本づくりを通じて産地の一体化や世界へのアピールも進められています。

この取り組みの中心には、「地域貢献」や「人起こし」という理念があります。セラミックバレーは、ただの地域ブランディングではなく、新しい文化と価値を生み出す舞台。美濃焼を起点に、未来へ続く魅力的な産地を築く大きな一歩です。

この取り組みの中心には、「地域貢献」や「人起こし」という理念があります。セラミックバレーは、ただの地域ブランディングではなく、新しい文化と価値を生み出す舞台。美濃焼を起点に、未来へ続く魅力的な産地を築く大きな一歩です。

ページをご覧くださりありがとうございます。セラミックバレー協議会でディレクターを務める佐藤円一郎です。

岐阜県多治見市に生まれた私は、大学を卒業してから11年半は総合商社に勤め、現在は中日新聞の販売店を経営しています。

20代後半から30代前半、今後の人生をどう生きていくべきかと悩みました。どんな生き方が、一番しっくりくるだろうかと。悩んだ末にたどり着いたキーワードが「貢献」でした。それも、会社を通じてお客さまに貢献するのか、悩み抜いて行き着いたのが「生まれ故郷」だったのです。それで、一度リセットして地元に戻り、新聞販売店をやりながら、まちおこしなどを手伝ってきました。

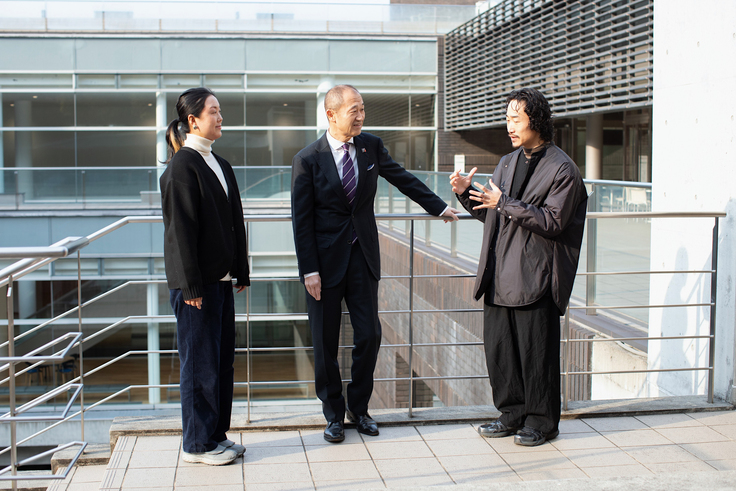

中央が佐藤円一郎

その流れの中で、今回の本づくり、ラーメンどんぶり展、セラミックバレー(ロゴマーク制作)につながる美濃焼のブランディングに向き合うことになったのです。しかし、産地は地域内にあるそれぞれのエリアが個性を持っていますし、陶芸作家から量産品のメーカーまで裾野が広く、一筋縄ではいきませんでした。

:美濃焼が抱える課題

当時、美濃焼は産地内にあるエリアごとに取り組みもばらばら。陶芸から産業まで、裾野も幅広い。値段も、百均で売っているものから高級品までさまざま。

それらを網羅的にまとめている情報はほとんどなく、そのために「美濃焼」というブランドとしての訴求力に課題がありました。

美濃焼の現状

「生産動態統計年報(資源・窯業・建材統計編)」によると、台所・食卓用品を扱う陶磁器産業の生産額は1990年代をピークに縮小を続け、この10年余りで実に6割超の減少となり、2015年度は269億円。うち和飲食器の市場を出荷額で見ると、1991年の1295億円をピークに減少を続け、2015年は309億円にまで落ち込みました。

美濃焼で知られる日本最大の産地、岐阜県の現状を見てみます。美濃焼は岐阜県南東部、東濃地方産のやきものの総称で、その歴史は1300年以上。室町時代には「古瀬戸」、桃山時代には「瀬戸黒」「志野」「黄瀬戸」「織部」などの名物が焼かれた産地として名を馳せましたが、江戸時代には磁器に移行。明治以降は国内需要の増加や輸出拡大のため、他産地に先駆けて量産技術が普及。原料から商社まで分業・フルセット型の産地を形成し、多種多様なニーズに応えられる生産販売体制を確立しました。

2013年の工業統計調査(4人以上の事業所)では、台所・食卓用品とタイル製品を合わせた出荷額全体で全国シェア51.9%を占める国内最大の産地*ですが、事業者の約9割は小規模事業者。出荷額や事業所数はピーク時の約4分の1に減少しています。

より深刻なのは原料の不足と経営者や職人の高齢化、後継者不足、そして美濃焼のブランド力不足です。生産減少と販売単価下落のしわ寄せが川上の粘土鉱山を直撃、主要鉱山が相次いで閉山に追い込まれています。分業・専門化の進展が業界を取り巻く環境変化への関心度を低下させ、対応が遅れたとも指摘されます。志野や瀬戸黒には人間国宝もいますが、大量生産の美濃焼の認知度は低く、ブランド力はありません。

岐阜県において、1992年ごろには約60の鉱山が稼働していましたが、現在稼働しているのは5つの鉱山のみ。鉱山採掘における後継者不足や経営上の問題などで閉山が相次ぎ、うつわづくりに適した土が採れなくなりつつあります。多様な土が採れる点が東濃の強みですが、原料枯渇の問題により、使用する土の一部を他県に頼らざるをえない状況です。

*出典元:https://www.gpc-gifu.or.jp/chousa/jiba/2021/ceramics.pdf

:佐藤卓さんとの出会い

この現状を変えるきっかけとなったのは、グラフィックデザイナーの佐藤卓さんとの出会いでした。

佐藤卓 Taku Satoh

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、81年同大学院修了。株式会社電通を経て、84年独立。株式会社TSDO代表。商品パッケージやポスターなどのグラフィックデザインの他、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIなどを中心に活動。代表作に「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」グラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」シンボルマークなど。また、NHKEテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務め、展覧会も多数企画・開

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、81年同大学院修了。株式会社電通を経て、84年独立。株式会社TSDO代表。商品パッケージやポスターなどのグラフィックデザインの他、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIなどを中心に活動。代表作に「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」グラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」シンボルマークなど。また、NHKEテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務め、展覧会も多数企画・開

催。著書に『塑する思考』(新潮社)、『マークの本』(紀伊國屋書店)、『Just Enough Design』(Chronicle Books)など。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。2025年4月より京都芸術大学学長。

最初に卓さんのことを知ったのは、2010年11月、NHKのドキュメンタリー番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」でした。お話に感銘を受けて、いつか卓さんにお力を借りたいと思いました。

その13カ月後、2012年2月くらいから、美濃焼にかかわる熱量の高い有志が集まり、ブランド価値を高めることができないか、話し合いを始めたのです。そこで出てきたのが、地域を統一する「ロゴマークが必要では」との声でした。ダメ元で卓さんにお願いしようと、その年の6月に直接お会いする機会をいただき、無謀にもお願いをしたところ、卓さんは予想に反して、「私でお役に立てるなら」と引き受けていただけたのです。

:美濃のラーメンどんぶり展

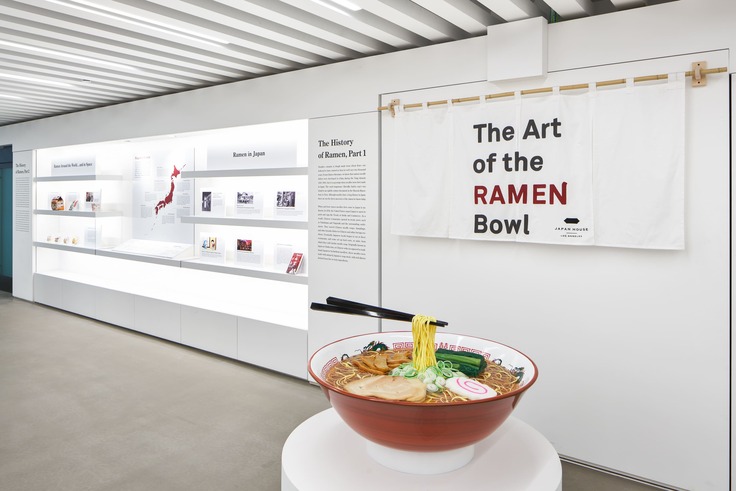

2013年、プロジェクトが動き始めた時、卓さんからブランディングについて「ラーメンを入り口にしてはどうか」というアイデアをいただきました。

美濃焼の知識を持たない一般の人にとっては、入り口の敷居は低い方がいい。この着想は、そこから発展し今も続いている「美濃のラーメンどんぶり展」につながっています 。

なぜ「ラーメンどんぶり」なのか?

美濃焼には多種多様なやきものが存在しますが、中でも様々な形や色や柄があしらわれ、美濃焼の特徴でもある分業体制の形がラーメンどんぶりです。

それぞれの工程のプロフェッショナルが生産に携わり、全国各地、世界各国で使用されるラーメンどんぶりの約9割が美濃焼と言われています。国内のみならず海外でも人気を博しているラーメンは、日本独自の発展を遂げ、多くの国と地域で愛されている料理です。

誰もが親しみのあるラーメン。その食文化を支えるラーメンどんぶりをフォーカスすることで、美濃焼の魅力を伝える入り口になるのではないかと考えています。

「美濃のラーメンどんぶり展」は、2014年12月から翌年1月まで松屋銀座で開催した初回から、バージョンアップを重ねながら、2022年から2023年にかけては米ロサンゼルスやブラジル・サンパウロなどでも開催。

今年2025年3月には、この展示を始めたころからの宿願でもあった、卓さんがディレクターを務める東京・六本木の「21_21 DESIGN SIGHT」での開催にこぎ着けました。

:ロゴマークとセラミックバレー協議会の誕生

2017年ごろだったか、卓さんの事務所で打ち合わせをしていた時、卓さんがふと、「地域を統一する名前をつくるとしたら、どんなのがいいんでしょうね」とつぶやいた。しばらく全員で検討していると、本作りにもかかわってもらっているライターの橋本麻里さんから「セラミックバレーですかね」との案が出ました。

アメリカのシリコンバレーの様に、ここが陶磁器の一大産地だとすぐ分かるような名前はどうか、というご提案でした。それがきっかけで誕生したのが、セラミックバレーという産地を表す新たな言葉と、それをあしらったロゴマークです。

橋本麻里 Mari Hashimoto

学芸プロデューサー、ライター。江之浦測候所 甘橘山美術館 開館準備室室長。金沢工業大学客員教授。ゲーム「刀剣乱舞」日本文化監修。新聞、雑誌等への寄稿のほか、美術番組での解説、キュレーション、コンサルティングなど活動は多岐にわたる。近著に『かざる日本』(岩波書店)、共著に『図書館を建てる、図書館で暮らす 本のための家づくり』(新潮社)、『世界を変えた書物』(小学館)など。キュレーションに特別展「北斎づくし」(2021年、東京ミッドタウン・ホール)ほか。また、国立美術館外部評価委員(文化庁)、NHK中央放送番組審議会委員などを務める。

学芸プロデューサー、ライター。江之浦測候所 甘橘山美術館 開館準備室室長。金沢工業大学客員教授。ゲーム「刀剣乱舞」日本文化監修。新聞、雑誌等への寄稿のほか、美術番組での解説、キュレーション、コンサルティングなど活動は多岐にわたる。近著に『かざる日本』(岩波書店)、共著に『図書館を建てる、図書館で暮らす 本のための家づくり』(新潮社)、『世界を変えた書物』(小学館)など。キュレーションに特別展「北斎づくし」(2021年、東京ミッドタウン・ホール)ほか。また、国立美術館外部評価委員(文化庁)、NHK中央放送番組審議会委員などを務める。

ロゴマークの右下には、丸い大きな円の一部があしらわれています。これは、産地であったり、そこに住む人であったり、歴史や文化であったり、ここにしかない価値を表しています。円の全貌が見えるわけではないのですが、卓さんが「本当に大切なものは目に見えない」というサンテグジュペリの「星の王子さま」のメッセージを込めてくれました。

また「世界は美濃に憧れる」のフレーズは、コピーライター日暮真三さんに、陶磁器の一大産地として世界から憧れられる存在になるという意味合いを込めてつくっていただきました。

現在では、産地の行政や企業の車にはロゴのマグネットが張られ、関係者はスーツにピンバッジをあしらい、すっかりお馴染みになっています。

セラミックバレー協議会のメンバー(一部)

:いよいよ本づくりへ、12年の集大成へ

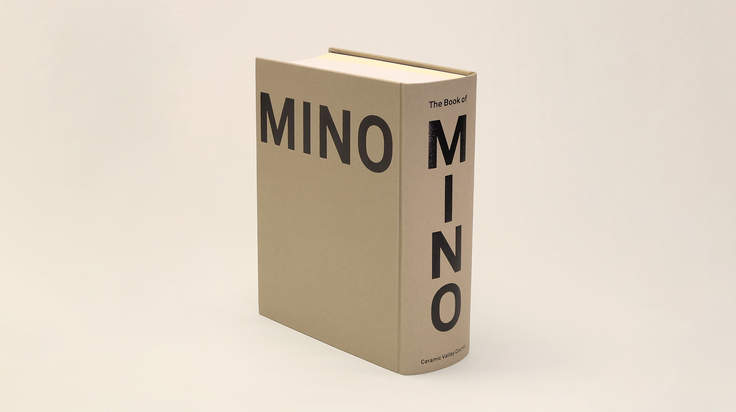

2012年8月、はじめて実際に産地を視察してもらった佐藤卓さんからいただいたのが、実は「本を作ってみてはどうですか」という提案でした。今回のクラウドファンディングにつながるものです。

新たなブランドを生み出すのではなく、既存の魅力をどう集約するか。美濃焼の持つ価値に、どうやって光を当てるか。その答えが、美濃焼にまつわる、ありとあらゆることを網羅した本の制作だったのです。

本には、あいまいなことをはっきりとさせる「言語化」、目に見える形で残すという「ビジュアル化」の役目があります。多様に広がった文化を束ねるツールにもなりえます。そして、編集されたコンテンツは将来的に、展覧会だとか、あらゆるメディアに発展する可能性を秘めています。それらを意識しながら編集を進めてきました。

本づくりは、一度の休止期間はあったものの、12年間に及ぶ活動となりました。本の骨格は東京の卓さんや橋本さん、ライターの杉江あこさん、地元の岐阜県現代陶芸美術館(多治見市)学芸員の立花昭さんが中心になって作ってくれています。

:1500ページに迫るやきものの解剖本

この本は、卓さんが取り組まれてきた「デザインの解剖」がそのベースになっています。例えば、ラーメン丼やマグカップを切断して断面を見ると、厚みが微妙に違うことがよく分かります。一部に厚みを持たせることで生地に「腰」を作って、製造途中で形が崩れないようにしている窯元の工夫なのです。

この本では、美濃焼産業の中で生まれた創意工夫や完成した製品の卓越性や独創性を浮かび上がらせ、美濃焼を再整理・再評価・再定義することを目指しています。

デザインの解剖展より

本の流れで言えば、ラーメン丼やマグカップ、お茶碗、洋皿などの一般に馴染みのある器の解剖に始まり、そこからタイルへ。その後、陶芸・アートの世界へといざないます。美濃焼の歴史、産地ごとの特徴にも触れていき、最後はやきものに欠かせない「土」、その土という宝物を美濃焼の産地にもたらしてくれた東海湖に行き着きます。伊勢湾北部から濃尾平野にかけて、650万年前には存在していたという湖で、そこに堆積した粘土が、美濃焼の上質な土の起源です。

そして、最後は「未来への提言」として、ライターの橋本さん、セラミックバレー協議会でプロジェクトリーダーを務める井澤秀哉さん、そこになんと、ロバート・キャンベルさんも加わっていただき、未来志向の鼎談を繰り広げてもらっています。当初、本は720ページほどの予定でしたが、カメラマンの撮影してくれる写真が素晴らしく、約1500ページになってしまう予定です。

完成すれば、世界でも類を見ないようなやきものの解剖本となります。美濃に存在するありとあらゆるやきものの種類、製造にまつわる道具、技術、職人の皆様。世界でも有数のやきもの産地となった美濃の歴史や環境の背景など。この一冊に、これまで明かされることのなかった日本のやきものの魅力が凝縮されています。

制作中の本のイメージ

この12年間、良くも悪くも様々な困難もありましたが、多くの時間と多くの方々のご尽力をいただき、なんとか完成が目の前まで迫ってまいりました。これは、奇跡なのではないかと思っています。

しかし、この本を皆様にお届けするにはあともう一押し、皆様からのお力添えが必要な状況です。私たちの想いにご賛同してくださる方々、セラミックバレーと世界のMINOの未来にワクワクしていただける方々と一緒に、この「The Book of MINO-美濃焼の解剖-」を届けたいと願っています。あたたかなご支援を、何卒よろしくお願いいたします。

:クラウドファンディング概要

■目標金額:300万円

■資金使途:「The Book of MINO-美濃焼の解剖-」の制作費の一部、クラウドファンディングの諸経費

完成した「The Book of MINO-美濃焼の解剖-」は、美濃焼にかかわっている方、産地にお住まいの方はもちろんのこと、今は別のところにお住まいでも当地域にご縁のある方に、そして、やきものやデザインに興味のある方にも手に取ってもらいたいと考えています。これだけ誇らしい「宝物」を、私たちは持っているのですよ、と実感していただけると思います。

そして、なによりも子どもたちです。「未来=子ども」だと思うのです。子どもたちが手に取って、開いて、パラパラとめくって、「わーっ、すごい」。これでいいのです。心に響くということが大切なのです。自分の生まれた地域が、こんなに素敵なものがある場所なのだと感じてもらえれば、それで十分です。

それが、10年後、20年後の美濃焼産地の未来をつくり、歴史と伝統を継承していく一つの力になるのだと思います。この本は美濃焼のブランディングという枠にとどまらず、美濃焼の文化を守り、受け継いでいく、そして更には地域への矜持を醸成させるプロジェクトでもあると自負しています。

苦節12年。なんとか、この本を1人でも多くの人に、手に取ってもらうことができるよう、お力をお借りできればと思っています。

:美濃のラーメンどんぶり(れんげ付き)

▼画像をクリックすると、各コースのご支援画面へアクセスできます

:グッズ・体験コース

リターンタイトル

在庫数

金額

手ぬぐい

50

¥5,000

なるとのタイル+手ぬぐい

100

¥8,000

風呂敷+なるとのタイル+手ぬぐい

50

¥10,000

佐藤卓トークイベント

100

¥15,000

美濃のラーメンどんぶり(お楽しみ)+グッズ4種

20

¥30,000

佐藤卓サイン入り「The Book of MINO」+グッズ4種

¥50,000

「The Book of MINO」(2冊)+グッズ4種

¥100,000

佐藤卓との集い・トークイベント(1名様)+「The Book of MINO」(1冊)

¥150,000

佐藤卓との集い・トークイベント(2名様)+「The Book of MINO」(2冊)

¥300,000

佐藤卓との集い・トークイベント(3名様)+「The Book of MINO」(3冊)

¥500,000

佐藤卓との集い・トークイベント(3名様)+「The Book of MINO」(5冊)

¥1,000,000

:全力応援コース(リターンなし)

プロジェクトに関するご留意事項

※ 本プロジェクトへのご支援は、寄付金控除の対象ではありませんのであらかじめご了承ください。

※ 本プロジェクトページに使用している写真は、掲載の許諾を得ています。

※ご支援確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※リターンについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

※ご支援に関するご質問は、こちらをご覧ください。