私がRCサクセションを“再発見”したのはこの頃だ。当時マネージャーをしていた坂田喜策氏が知り合いで、自分の担当しているバンドを観にきて、とライブに誘ってくれたので観に行き、一発で虜になった。シングル『ステップ!』のジャケット写真と同じ赤いコンポラスーツに金色の靴で歌う清志郎はポップなオーラを感じさせ、しゃがれたボーカルはソウルに溢れていた。高く足を上げて「ステップ!」を歌い「日本の古いロックンロール!」とアップテンポに変えた「上を向いて歩こう」を歌った。楽屋に挨拶に行くと、隅っこで膝を抱えたメガネ小僧が清志郎だった。なぜかメガネに渦巻き模様が描いてあった。その当時はあまり日本の音楽に興味がなくもっぱら洋楽を聴いていたのだが、その壁が一瞬にして崩れた。「このバンドを紹介しないでどうする!」ーーそんな気持ちがメラメラと湧き上がった。

私は雑誌編集見習いをクビになってフリーのライターを始めたところだった。幸い仕事を紹介してくれる人もいて雑誌や新聞に寄稿したり、フリーペーパーの編集を請け負ったりしていたので、自分が関わるところに片っ端からRCサクセションを取材しないかと提案した。ライブにも足繁く通い、動員が倍々ゲームのように増えていくのを目の当たりにしてワクワクしたものだ。ライブ盤『RHAPSODY』(1980年)には当時の彼らが生き生きと捉えられている。「愛しあってるかい?」というコールがライブでのお約束だった。続いて出た『BLUE』(1981年)は私が大好きな作品。RCがバンドの練習に使っていたスタジオに録音機材を持ち込んで作ったもので、音質重視派には不評だが音の荒さが生々しい。清志郎たちも、それまでの作品が自分たちの意向を反映したものではなかったので、この作品が気に入っていた。今作を出した1981年末に初の日本武道館公演を行い、以後クリスマスの武道館公演は恒例となって1990年まで続いた。

忌野清志郎の名が知られるようになったのは、坂本龍一と組んだCM曲「い・け・な・いルージュマジック」(1982年)のMVだ。2人が1万円札を風の中でばら撒きキスをする映像はインパクトがあった。これを機にバンドへの注目はうなぎのぼりとなり、清志郎は多忙を極めていく。振り返れば、このあたりからバンド内の足並みにズレが生じていた気がする。それでも順調に活動していたRCサクセションに荒波が起こったのは1988年。発端は1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故。清志郎は長男が生まれ子煩悩ぶりを発揮していたが、親として子の健康を願う気持ちから反原発を歌うことにしたようだ。〈放射能はいらねえ、牛乳を飲みてぇ〉(1988年「ラヴ・ミー・テンダー」)は、日本に届いた放射能が乳牛の食べる牧草を汚染すると噂があったからだが、そんな不安なく牛乳ぐらい飲みたいというストレートな歌詞である。だがこの曲も入った『COVERS』(1988年)は当時の所属レコード会社だった東芝EMIが発売を中止、清志郎自身が考えた「素晴らしすぎて発売出来ません」というコピーの新聞広告が話題になった。この経緯については当時の制作部トップだった石坂敬一氏が自伝『我がロック革命:それはビートルズから始まった』で記している。1960年代から洋楽ディレクターとして多くのヒットを手がけ、ジョン・レノンや内田裕也など国内外のアーティストと親交の深かった石坂氏は、まぎれもなく強いロック精神を持った人だった。だが、曰く「音楽制作者としての信念と、会社員としての立場の葛藤があった」。清志郎は話し合いの場で「石坂さんのせいじゃないんだからいいじゃないか! 出してくれ!」と壁に灰皿を投げつけた。その灰皿が「誰も傷つけず備品も壊さなかった」ことに石坂は清志郎の覚悟と優しさを感じたようだ。清志郎も石坂氏にはシンパシーを持っていたから彼の葛藤も理解して、こうした行動に出たのだろう。そして『COVERS』はKitty Recordsからリリースされ、アルバムチャート1位を獲得したヒット作になった。

『COVERS』の後に『コブラの悩み』(1988年)を東芝EMIからリリースした際、一連の騒動について『FM fan』の取材で話を聞いた。『COVERS』は前述の「ラヴ・ミー・テンダー」(エルヴィス・プレスリー)、「風に吹かれて」(ボブ・ディラン)、「イマジン」(ジョン・レノン)など有名な洋楽を日本語詞で歌った11曲から成るが、これを清志郎は「替え歌は昔から得意。ブルースもそうでしょ? オーティス・レディングの『トライ・ア・リトル・テンダーネス』だってそうだし。状況に応じて歌詞なんてどんどん変えていくべきだと思う」と言った。そして反原発については「今やロックが忘れてしまった歌う内容を、もう一回自分で歌いたかった。自分が聴いて育った戦争反対とか、ベトナム戦争の頃じゃない?」と語る。そんな気持ちが再燃したきっかけが反原発だったようで「知らないうちにポイントがぼやけていたんですよ。日本のロックもそうだけど、世界中のロックが。だから、たまにこういうことをやると問題になるんじゃない? 何を歌いたいんだかわからないような歌ばっかりだから」ーーつまり、清志郎の根底にあるロックアティテュードが表出したというわけである。

矛先は他のアーティストにも向かう。

「“俺たちはそういうことよりラヴ・ソングを歌いたい”みたいなことを言ってたヤツがいるんだよ。ラヴ・ソングをバカにしてるんじゃない?」

「なんでも歌っていいっていうかさ、ギター弾いてりゃロックっていうんじゃないから」

さらに東芝EMIで発売中止になった際については、「誰も東芝EMIやめないんだもん、どんどん増えてるんだもん(笑)。別にやめると思ってないけど、向こうでストーンズが捕まった時、ザ・フーがシングル盤出すとか、あるじゃない? そういう、楽しい動きがあればいいなって気持ちはあった」とも語った。これはThe Rolling Stonesのミック・ジャガーとキース・リチャーズがドラッグ所持で捕まった時に、彼らを支持する意思表示にThe Whoが彼らの曲(「The Last Time」「Under My Thumb」)をカバーしたシングルを出したことを言っている。この騒動が話題になり遠巻きに面白がられているが誰も共に行動しようとしない。そんな状況に清志郎はがっかりしているようだった。

ただ、こうした反骨精神溢れるアティテュードが彼の根底にあるのは確かだが、それが全てではないことは言うまでもない。上記の取材で「『COVERS』で騒ぎになって、いつまでもそのイメージで捉えられるのが嫌で、次を早く出さないと」とも言っていたのは、自分の主張が注目されるのはいいが、そればかりになるのは痛し痒しといったところか。そのくせ騒動の最中に火に油を注ぐように、あくまでも“清志郎似”のZERRYというボーカリスト率いるTHE TIMERSなる覆面バンドが登場、社会批判と毒舌を振り撒いた。こうした清志郎の“独走”がRCサクセションのメンバー間で温度差を広げてしまったのは否めない。1990年、原因はこの騒動とは関係ないところにあったのだが、キーボードのGee2woが脱退、『Baby a Go Go』(1990年)制作中の意見の相違で実質バンドは崩壊状態となり、その年末の武道館公演を最後に活動休止した。

RCサクセション活動休止後、多彩で自由なバンド活動が開花

その後の清志郎は、まあ自由だった、と言っていいだろう。次々とユニットやバンドを組み、ソロ作を作り、ツアーをやった。細野晴臣・坂本冬美とのユニット HIS、知り合いミュージシャンを20人以上集めたScreaming Revue、THE TIMERSの復活、2・3’s、トーサンズなど、花火のようにバンドを次々に打ち上げていた。90年代前半は模索しながら楽しんでいる、そんな時期だったと思う。20人超えの大所帯バンド Screaming Revueの後に組んだLittle Screaming Revueで、ようやく落ち着いた活動をするかに見えたが、このバンドで録音したパンク調「君が代」(1999年『冬の十字架』収録)がポリドールからの発売が中止となりインディーズに。さらに、その続編となるラフィータフィーの1stアルバム『夏の十字架』(2000年)は、「ライブ・ハウス」という曲であるライブハウスと揉めたことで、一時発売差し止めに。だが、こうした騒動が起きても清志郎は楽しそうで、時代劇風のコスプレでステージや取材に現れ「ウケ狙いの変なおっさんに見えないようにするのも大変なんだよ」などと言っていた。

冬・夏・秋の『十字架』3部作には素顔の清志郎が見えるような曲が詰まっている。そうなったのは自宅に「ロックンロール研究所」と呼ばれるスタジオを作り、曲を作る毎日だったからだ。スケッチのように曲を作り録っていたのだと思う。また「ぼくの好きな先生」時代を思い出したか絵を描いたり、その延長で絵本を作ったり個展を開いたり、映画やドラマ出演に楽曲提供と多忙な日々を送っていた。そのうち自転車に夢中になり、メンバーも巻き込んでツアーも自転車で回るほどに。転倒して骨折したこともあったが、夢中になると周りを巻き込みとことんやらないと気が済まなかったようだ。こんなことをしているうちにデビュー30周年を迎え、日本武道館で『RESPECT!』(2000年)が開催されて多数のアーティストがお祝いに登場。「君が代」騒動の記憶も新しい男が、大きな日の丸の下で祝われていた。この後にはツアーバスを仕立ててメンバーと共に回った『マジカデ・ミル・スター・ツアー』で全国のライブハウスを回りながら、その近隣の温泉を楽しんでいた。この旅の模様は映画『不確かなメロディー』(2001年)で観ることができる。

そんな時間を過ごしていた清志郎だが、2003年に4年ぶりのソロアルバム『KING』をリリース。メジャーからのリリースとなり、それなりの曲揃えになった。私はこの作品の「雑踏」が大好きだ。〈夜の黒で 絵が描けたなら〉という一節はメタファーではなく、「それは絵を描いてないと出ないですよ。黒ってホントに難しいんだよ。よく見ると(絵は)ほとんど黒を使ってない。その黒を使いたいときに、夜、窓を開けて空を睨みつけるんですよ。どうだろう、って。ゴッホの杉林の絵(「糸杉と星の見える道」)があるじゃない。あれは全然黒じゃないんだよね。どんな画集を見ても。黒と言うものは非常に難しいですね」とのこと。「HB・2B・2H」は曲名通り鉛筆の歌で、登校前の娘とのやり取りから彼女が学校に行くまでにできたという曲。曰く、「そんなに簡単に作っていいのかと呆れてましたね」(※2)。この作品から三宅伸治らと忌野清志郎&NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNSを結成、ライブも以前に増して力を入れていた。

デビュー35周年の2005年には『GOD』を発表し、シングル曲「JUMP」はライブの定番曲になっていった。また3月には渋谷パルコ劇場で4Days公演を行い、井上陽水や仲井戸麗市、甲本ヒロトや「雨上がりの夜空に 35」でフィーチャリングに迎えたRHYMESTERと共演した。『KING』『GOD』の次は何になるのかと聞くと「宇宙人かな」と笑っていたが、次の作品のタイトルは『夢助』(2006年)だった。『Memphis』(1992年)に参加したスティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎え、ナッシュヴィルでレコーディングした今作のリリースを前にした2006年7月、清志郎は喉頭癌であることを発表し治療に入った。回復を祈るファンの気持ちに応えるように、年が明けて1月に全快宣言。スティーヴ・クロッパーやサム・ムーアの来日公演に飛び入りするなどして回復ぶりを示していった。そして2008年2月に「完全復活」公演を、スタンド席を360度開放した日本武道館で開催(『忌野清志郎 完全復活祭 日本武道館』)。以前と変わらぬ声とパフォーマンスにファンは熱い拍手を送った。

このライブを収録したDVD発売に合わせインタビューしたのが最後になった(※3)。手術して声が出なくなったらと考えなかったかと聞くと「散々医者に脅かされた。でもなんか現実味がないっていうか、なってみないとわからないじゃないですか。歌えなくなったら転職しないといけないとか考えなくちゃいけないんですけど、じゃあ何ができるかって考えると、なかなか難しい」。作詞に専念するのは「それもなかなかねえ、作った通りに歌ってくれないんだもん。俺の癖があってさ、だったら自分で歌った方が早いっていうのがあるじゃない」。これはまさにいつも彼の歌について私が思っていたことだった。清志郎の曲は、清志郎のように歌わないとサマにならないのだ。清志郎が楽曲提供した作品を聴いて、物足りなく感じることが多いのは、清志郎のように歌おうとしてただのものまねになってしまったり、それにも届かずただの“歌”になってしまったりするからだろう。それを超えて自分の歌にできる人は自分のスタイルを持った本当の歌手である。また、清志郎自身が歌うことで歌詞の意味合いが言葉を超えて届いてくる。それは多くのシンガーソングライターに言えることだが、曲を書いた人にしか見えない景色や感情が、言葉と声と渾然一体となって響いてくるからではなかろうか。清志郎が初の詩集『エリーゼのために』を出した時に、歌詞だけで本になるのはどんな感じか聞いたら「メロディが浮かんじゃうから読めない」と言っていたものだ。それが曲を書く人の感性なのだろう。

復活を果たした清志郎だが、2009年5月2日に永眠する。真っ青な空の下で5月9日に青山葬祭場で行われた『青山ロックン・ロール・ショー』には約43,000人が参列した。この日から間もなく16年。冒頭にも書いたが、それでも彼が残した楽曲は今も多くの人に愛され歌われている。これから彼の歌を“再発見”する人もいるだろう。そうやって歌われていくことを、清志郎は喜んでいると思う。

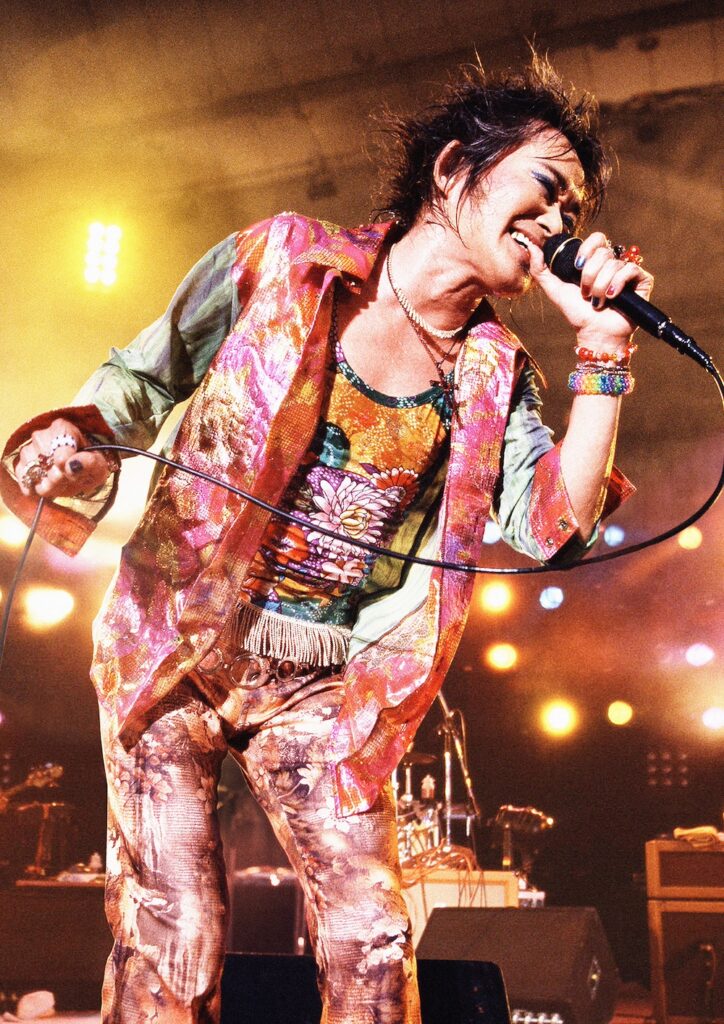

忌野清志郎『LAST LIVE at 京都会館 2008』にて

※1:『ROCK’N STREET 3』1986年4月25日号発行

※2:『BREaTH Special Edition of VOCALISTS』Vol.43

※3:『ミュージック・マガジン』2008年6月号

WACOCA: People, Life, Style.